Da “The Christian and Oriental, or True, Philosophy of Art”

Ananda K. Coomaraswamy

Ho intitolato questa lettura sulla filosofia dell’arte “Cristiana e Orientale” perché prenderemo in considerazione una dottrina cattolica o universale, con cui le filosofie umanistiche dell’arte non possono essere paragonate o riconciliate, ma solo contrapposte; e “Vera” filosofia per la sua autorevolezza e per il suo contenuto. Non è fuori luogo affermare che io credo in ciò che scrivo: poiché tale studio può sussistere solo nella misura in cui lo studente riesce o meno a realizzare nella propria vita ciò che ha appreso; l’interdipendenza di fede e conoscenza si applica alla teoria dell’arte quanto a ogni altra dottrina. Nel testo che segue non distinguerò tra la tradizione cristiana e quella orientale, né citerò gli autori di capitoli e frasi: l’ho già fatto altrove e non temo che qualcuno immagini che io proponga tesi che considero mie, a prescindere dal fatto di non averle scritte di mio pugno. Non è la visione di qualcuno in particolare che tenterò di spiegare, ma la dottrina dell’arte che è propria della Philosophia Perennis, e che può essere riconosciuta ovunque non si è dimenticato che la “cultura” ha origine nel lavoro e non nello svago.

L’artista non è un uomo speciale, piuttosto l’uomo che non sia un artista in qualche cosa è un incapace. Il tipo di artista che ciascuno può essere, falegname, pittore, giurista, fattore o prete è determinato dalla sua natura, ovvero dalla sua nascita. Il solo uomo che ha diritto di astenersi da tutte le attività costruttive è il monaco che ha già abbandonato gli scopi che dipendono da cose artificiali e che non è più un membro della società attiva. Nessun uomo che non sia un artista ha diritto a uno status sociale.

Non ci sono dubbi sullo scopo dell’arte nella società tradizionale: quando si è deciso che una qual cosa si deve fare, si realizzerà sempre a regola d’arte. Non c’è bene senza arte: non ci può essere alcun beneficio in qualcosa di eseguito in maniera inappropriata. L’artista costruisce qualcosa di utile, che si usa. Il mero piacere non è utile, da questo punto di vista. Nella filosofia che stiamo esaminando, solo la vita contemplativa e la vita attiva sono riconosciute umane. La vita dedita al solo piacere, il cui solo scopo è il piacere, è subumana; ogni animale sa cosa gli “piace” e lo ricerca. Non si tratta di escludere il piacere dalla vita, come se il piacere fosse sbagliato in sé; ma di escludere il piacere come “diversione”, o fuga dalla “vita”. E’ nella stessa vita, nelle “proprie attività”, che il piacere scaturisce spontaneo, a “rendere perfetta”, si dice, l’opera in sé. Come nell’agire, anche nell’uso delle cose o nella comprensione del loro uso.

Dal punto di vista tradizionale non si può trovare una condanna più severa all’ordine sociale attuale del fatto che gli uomini non facciano più ciò che desiderano, ma ciò che devono, e che perciò credano che si possa essere felici solo quando si “stacca” e ci si dedica finalmente ad attività ricreative. Se anche intendessimo l’essere “felici” con il godere delle “cose più elevate”, sarebbe un errore crudele ritenere che questo debba accadere nel tempo libero e non possa essere vissuto sul lavoro. Poiché “l’uomo che è devoto alla propria vocazione trova la perfezione. L’uomo la cui preghiera e la sua lode a Dio sono compiute con il lavoro, rende perfetto se stesso.” Questo stile di vita è negato nella nostra società alla maggioranza degli uomini, che è perciò, in questo senso, notevolmente inferiore anche alla società più primitiva e selvaggia cui la possiamo paragonare.

L’artigianato, la pratica di un’arte, non è perciò solo la produzione di cose utili ma l’educazione dell’uomo nel senso più alto. Non può essere, tranne per chi vive sentimentalmente nel giogo del piacere, un “arte per l’arte”, cioè una produzione di oggetti “belli” e senza scopo.

Nella visione tradizionale dell’arte, cristiana e orientale, non esiste la distinzione tra un’arte bella e senza scopo e l’opera utile. Non c’è distinzione di principio tra un oratore e un falegname, ma solo tra cose ben fatte e autentiche contro ciò che non lo è o è brutto in termini formali e informali. Ma, si obbietterà, non esistono forse cose fatte per servire lo spirito o l’intelletto e altre fatte per uso fisico; non è forse una sinfonia più nobile di una bomba, un’icona di un focolare? Occorre fare attenzione a non confondere l’arte e l’etica. “Nobile” è un valore etico che appartiene alla censura a priori su ciò che deve o non deve essere fatto. Il giudizio di un’opera d’arte da questo punto di vista non è soltanto legittimo, ma necessario al bene della vita e dell’umanità. Ma non è un giudizio sull’opera d’arte in quanto tale. Una bomba, ad esempio, è artisticamente errata solo se fallisce lo scopo di distruggere e uccidere, ma la distinzione tra errore morale e errore artistico è ben definita nella filosofia cristiana, come nelle parole di Confucio, quando descrive la Danza dei Mutamenti quale “perfetta bellezza e perfetta bontà” e la Danza della Guerra come “perfetta bellezza e imperfetta bontà”. E’ ovvio che non può esserci un giudizio morale sull’arte, poiché si tratta non di un atto ma di una competenza o facoltà che permette di fare bene le cose, siano esse per scopi benefici o malvagi: l’arte con cui gli oggetti sono prodotti non può essere giudicata moralmente, poiché non è un tipo di volontà, ma di conoscenza.

In questa filosofia, la bellezza è il potere di attrazione della perfezione. Esistono diversi generi di bellezze e di perfezioni, relativi a differenti tipi di oggetti o di contesti, né si può cercare di formulare per essi una gerarchia, né per le cose: non potremmo dire che una cattedrale è di per sé “migliore” di un fienile più di quanto potremmo affermare che una rosa sia “migliore” di un cavolfiore; ciascuno è meraviglioso in ragione del suo scopo, e buono nella stessa misura. Dire che una cattedrale perfetta è un’opera d’arte superiore a un fienile perfetto, significa ammettere l’esistenza di gradi di perfezione, oppure supporre che l’artista che ha costruito il fienile volesse in realtà creare una cattedrale.

Una delle più importanti implicazioni della posizione tradizionale, è che la bellezza è un dato oggettivo, che si trova nell’artefatto, non nello spettatore, il quale può solo essere qualificato a riconoscerla, oppure non esserlo. L’opera d’arte è valida di per sé, o non lo è affatto; la sua eccellenza è indipendente dalle nostre reazioni alla sua estetica superficiale, come dalle nostre reazioni morali al suo concetto.

Non degneremo l’arte “primitiva” dicendo: “Facevano questo prima di conoscere l’anatomia, o la prospettiva”; non chiameremo tali opere “innaturali” per la loro forma: dobbiamo aver compreso che i primitivi non condividevano il nostro interesse per l’anatomia, non intendevano descrivere le cose; dobbiamo sapere che essi avevano qualcosa di ben definito da dire, per cui la loro arte si fece più astratta, più intellettuale e, rispetto alla nostra, meno interessata alla reminiscenza e all’emozione. Se le costruzioni dell’artista medievale corrispondono a un certo modo di pensare, non potremmo comprenderle se non identificandoci in quel pensiero. “Più grande è l’ignoranza dell’epoca moderna, più si infittisce il buio del Medio Evo”. Come gli umanisti e gli individualisti, ci piace pensare che l’arte sia espressione delle percezioni personali e dei sentimenti, che sia questione di preferenze e libera scelta, completamente separata dalle scienze matematiche e dalla cosmologia. Ma gli artisti medievali non erano “liberi” come noi di ignorare la verità. Per essi, Ars sine scientia nihil: per “scienza” intendendo particolari principi unificatori, non “leggi” statistico-predittive.

La perfezione di un oggetto è qualcosa che il critico non può giudicare, la bellezza qualcosa che non può percepire, se non ri-facendo-si alla cosa stessa, così come doveva essere, così come l’artista l’ha concepita; in tal modo “la critica è riproduzione” e “il giudizio è la perfezione dell’arte”. L’apprezzamento dell’arte non deve essere confuso con la psicologia del nostro gusto e disgusto, dignificato con il nome di “reazione estetica”: “la patologia estetica è un’escrescenza del genuino interesse per l’arte che sembra essere peculiare dei popoli civilizzati”. Lo studio dell’arte, se deve possedere un valore culturale, necessita di due passaggi ulteriori: primo, la comprensione e l’accettazione piena del punto di vista da cui emerse la necessità dell’opera d’arte, secondo, riportare in vita, dentro di noi, la forma originaria con cui l’artista concepì il lavoro, con cui giudicare il risultato.

Un bisogno, o un’ “indigenza”, come disse Platone, è dunque la prima causa della produzione di un’opera d’arte. Quando parliamo di bisogni spirituali e materiali, crediamo che le opere d’arte non possano classificarsi tra questi. Se fatichiamo ad ammettere tale bisogno significa che abbiamo dimenticato ciò che siamo, cosa significhi “uomo”, nella nostra filosofia, un essere spirituale quanto psicofisico. Ci accontentiamo perciò di un’arte funzionale, il cui valore sia vendibile con profitto, e non immaginiamo che gli oggetti d’uso possano anche possedere un significato. Invero siamo giunti a intendere l’”uomo” come l’”animale raziocinante e mortale” che può vivere “di solo pane” e che il solo pane, senza dubbio, sia un bene; questa funzione è lo scopo che ci attendiamo da ogni opera d’arte. “Solo pane” è l’equivalente di “arte puramente funzionale”. Ma quando è stato detto che non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che proviene da Dio, si è inteso l’uomo nella sua interezza. Le “parole di Dio” sono propriamente le idee e i principii che si possono esprimere verbalmente o visivamente nell’arte, la cui espressione non è solamente sensoriale ma significativa. Separare il funzionale dal significativo, nelle cosiddette belle arti, è condannare la maggioranza degli uomini a vivere circondato da artefatti meramente funzionali, “di solo pane” , o delle “scorze di cui si cibano i maiali”. L’uomo primitivo, a dispetto della pressione esercitata dalla lotta per la sopravvivenza, non conosceva niente di paragonabile all’arte puramente funzionale. L’uomo in quanto tale è per sua natura un metafisico, e solo in seguito diventa un filosofo e uno psicologo, ovvero un sistematico. Il suo pensiero funziona per analogia, cioè per mezzo di un “adeguato simbolismo”. In quanto persona, e non animale, conosce l’immortale attraverso cose mortali.

Gli “invisibili attributi di Dio” (cioè le idee o l’ordine eterno delle cose, per cui si conosce come le cose debbono essere fatte) devono essere conosciute nelle “cose fatte” per l’uomo, non solo quelle create da Dio, ma quelle create dall’uomo per sé stesso. Non si può pensare al significato come qualcosa di opzionale, che può essere o non essere aggiunto agli oggetti costruiti. L’uomo primitivo non riconosceva una vera distinzione del sacro dal secolare: armi, abiti, veicoli e case erano tutte imitazioni di prototipi divini, e rappresentavano per lui molto di più, in termini di significato, di ciò che erano; gli era conferito questo “di più” con incantesimi e riti. Perciò egli poteva dire di combattere grazie al tuono, di vestire abiti celesti, di cavalcare un carro di fuoco o vedere nel proprio tetto il cielo stellato e in sé stesso più di “questo uomo”.

Queste conoscenze appartenevano ai “Misteri Minori” delle arti e ai rispettivi iniziati.

L’attore indiano si prepara alla rappresentazione con la preghiera. Dell’architetto indiano si diceva spesso che visitasse il paradiso per prendere nota delle forme che là dominavano l’architettura, per imitarle quaggiù. Tutte le architetture tradizionali, infatti, seguono uno schema cosmologico. Chi crede che la propria casa sia solo una “macchina in cui vivere” dovrebbe paragonare il proprio punto di vista con quello dell’uomo Neolitico, che viveva in una casa, ma una casa che rappresentava un’intera cosmologia. Siamo provvisti oggi di sistemi che ci riscaldano quotidianamente, oltre il necessario: troveremmo la sua casa disagevole; ma non dimentichiamo che egli identificava la colonna di fumo che dal centro del focolare domestico si innalzava fino a scomparire attraverso il buco nel tetto, come l’Asse dell’Universo, nel lucernario vedeva un’immagine della Porta del Cielo; e nel proprio cuore il Centro dell’Universo; formule che al giorno d’oggi fatichiamo a comprendere; noi che riteniamo che “la conoscenza non empirica è priva di significato”. Ciò che Platone chiamava “idee” sono per noi, in gran parte, “superstizioni”.

Vedere negli artefatti niente altro che cose, e nei miti dei meri aneddoti, sarebbe stato un peccato mortale, lo stesso che vedere in sé stessi niente altro che l’”animale mortale e raziocinante”, riconoscendogli solo la natura di “questo uomo” e non di “forma dell’umano”. Così che se oggi vediamo le cose solo in quanto tali e noi stessi solo in quanto tali, abbiamo ucciso l’uomo metafisico e ci siamo rinchiusi nella tetra caverna del determinismo funzionale ed economico. Cominciate a vedere cosa intendo dire quando dico che le opere d’arte concepite nell’ottica della Philosophia Perennis non possono dividersi nella categorie dell’utile e dello spirituale, ma che appartengono ad entrambi i mondi, funzionale e significante, fisico e metafisico?

Quando l’artista ha accettato la commissione è tenuto a mettere in pratica la propria arte. E’ grazie alla sua arte che conosce sia la forma che deve assumere l’oggetto finito, sia come imprimere questa forma nel materiale disponibile, così da informare il suo lavoro con ciò che egli vive interiormente. Le sue azioni saranno di doppia natura, “libere” e “servili”, teoriche e pratiche, inventive e imitative. E’ nei termini della causa formale liberamente inventata che possiamo meglio spiegare come è conosciuto lo schema delle cose da fare, questo articolo o questa casa, ad esempio. E’ la causa con cui si può riconoscere la forma delle cose.

Come si può evocare la forma delle cose da fare? Questo è il nucleo eterno della nostra dottrina, la cui risposta può risolversi in un gran numero di alternative. L’arte di Dio è il Figlio “per cui tutte le cose furono create”, così come l’arte dell’artista umano è suo figlio, per il quale si devono fare le cose. L’intuizione-espressione di una forma imitabile è una concezione intellettuale che nasce dalla saggezza dell’artista, come le cause eterne sono nate dalla Saggezza Eterna. Le immagini sorgono spontanee nel suo spirito, non per mezzo di una ispirazione indeterminata, ma nella pratica finalizzata e vitale “con la parola concepita nell’intelletto”. E’ questa immagine filiale, non il riflesso retineo o il ricordo di un riflesso retineo, che egli imita nella materia, come nella creazione divina del mondo “Dio vide un mondo meraviglioso e lo imitò”; quasi a dire che vi fu una “rappresentazione del mondo” impressa in una materia archetipa, già “dipinta dallo spirito sulla tela dello spirito”. Le cose si possono vedere meglio riflesse in questo specchio eterno che in qualsiasi altro modo: perciò i modelli dell’artista sono tutti vividi e viventi più di quelli che posano nelle scuole d’arte per insegnare il disegno “dal vivo”. Se le forme di origine naturale entrano talvolta nella composizione dell’artista, non accade perché esse appartengono alla sua arte, ma perché sono il materiale con cui le forme sono rivestite; così come il poeta adopera suoni, che non sono tesi, ma strumenti. La somiglianza superficiale di arte e “natura” è accidentale. Non è con l’osservazione delle cose esistenti, come disse Agostino, ma delle loro idee, che conosciamo come dovranno essere le cose che ci accingiamo a creare. Colui che non vede vivide e chiare altre cose che quelle che l’occhio mortale può vedere, non vede in modo creativo.. Cosa intendiamo per “invenzione”? La ricezione delle idee; l’intuizione di cose che si trovano ad un livello superiore all’empirico. Con “intuizione” intendiamo, con Agostino, un’intelligenza che si estende oltre l’orizzonte dialettico, fino a quello delle ragioni eterne - una contemplazione, piuttosto che un pensiero; con “espressione” intendiamo, con Bonaventura, un generare piuttosto che ricercare una calcolata somiglianza.

Ci si può chiedere, perché chiamare l’azione immaginatrice primaria “libera” se il lavoro dell’artista è vincolato a formule, criteri, prescrizioni iconografiche, o anche all’imitazione della natura? L’azione teorica o immaginativa dell’artista è detta “libera” perché non si ritiene e non si concede che ricalchi ciecamente alcun modello esteriore, ma che l’artista stia esprimendo sé stesso, anche nell’adesione alle prescrizioni o rispondendo a requisiti che potrebbero essere rimasti essenzialmente immutati per millenni. La verità è che per essere propriamente espressa, una cosa deve provenire da dentro, mossa dalla forma: e non è vero che in un arte in cui “sia stabilito il fine e accertati i mezzi” la libertà dell’artista è negata; solo per gli accademici e per i mercenari il lavoro è una sorta di costrizione. E’ vero che se l’artista non ha pienamente assorbito il modello degli oggetti che è in procinto di creare non potrà operare su di essi in maniera originale. Ma se ha assunto effettivamente tali modelli, esprimerà effettivamente sé stesso portandoli alla luce. Non in quanto espressione della sua “personalità”, come uomo particolare, ma sé stesso sub specie aeternitatis, oltre le idiosincrasie individuali. L’idea dell’oggetto da creare ha preso vita dentro di lui, e da questa esistenza sovraindividuale sperimentata dall’artista prenderà vitalità l’opera compiuta che ne deriva. Non è la lingua, ma la nostra vera vita che intona una nuova canzone. In questo modo anche l’opera umana riflette l’operato in divinis “tutto il creato in Lui viveva”.

Non dobbiamo concludere, per equivoco di termini, che l’artista sia uno strumento passivo come uno stenografo. “Egli” è attivo e consapevole di usare “sé stesso” come strumento. Corpo e mente non sono l’uomo, ma solo suoi strumenti e veicoli. L’uomo è passivo solo quando si identifica con l’ego psicofisico, lasciandosi trasportare dove questi vuole. Quando la forma degli oggetti è stata conosciuta, l’artista ritorna “in se stesso”, a lavorare umilmente e di buona lena, al solo scopo della buona riuscita dell’opera. Desidera realizzare “ciò che gli è stato mostrato sulla Montagna”. L’uomo incapace di contemplazione non può essere un artista, soltanto un abile operaio. Soprattutto, come gli angeli, non deve perdere “il bene della contemplazione interiore”. Ciò che intendiamo per contemplazione è l’elevazione del nostro livello di riferimento dal piano empirico a quello ideale, dall’osservazione alla visione, dalla sensazione uditiva all’ascolto; il creativo (o il devoto, non vi è alcuna distinzione) “apprende l’ideale nell’esperienza della visione, restando potenzialmente sempre ‘se stesso’”. In un certo senso esiste anche un aspetto in cui l’uomo, in quanto individuo, “esprime se stesso”, che lo voglia o no. E’ un fatto inevitabile, per la semplice ragione che nulla può essere conosciuto o creato se non attraverso il conoscitore. Dunque l’uomo, in se stesso, si manifesta nel proprio stile e nella manualità che gli è propria, e da queste lo si può distinguere. Uso e significato dell’opera d’arte possono restare gli stessi per millenni, eppure possiamo datare e collocare un pezzo già alla prima occhiata. L’idiosincrasia umana è perciò la spiegazione dello stile e delle evoluzioni dello stile: “lo stile è l’uomo”. Sugli stili si basa la storia dell’arte, che è scritta come le altre storie per gratificare la vanità umana. Ma l’artista che stiamo osservando è inconsapevole della storia e delle evoluzioni stilistiche. Gli stili sono accidentali e non costituiscono l’essenza dell’arte; l’uomo libero non cerca di esprimere se stesso, ma ciò che deve essere espresso. La nostra concezione dell’arte, essenzialmente come espressione di una personalità, la nostra visione del genio, la nostra impertinente curiosità per la vita privata dell’artista, sono tutti prodotti di un perverso individualismo e ci impediscono di comprendere la natura dell’arte medievale e orientale.

L’artista tradizionale è completamente devoto alla perfetta realizzazione dell’opera. La lavorazione è un rito, in cui il celebrante non cercherà mai, né intenzionalmente né consapevolmente, di esprimere se stesso. Non per un caso, ma in accordo con il concetto primario di significato della vita - il cui scopo è siglato dalle parole di S.Paolo vivo autem jam non ego - l’opera d’arte tradizionale, cristiana, orientale o popolare, raramente è firmata: l’artista è solitamente anonimo o, se il suo nome è stato tramandato, conosciamo poco o nulla di lui.

L’anonimato dell’artista appartiene a una cultura dominata dall’anelito a liberarsi di sé stessi. Tutte le forze filosofiche sono dirette ad opporsi all’illusione “io sono l’agente/autore”. “Io” non sono infatti l’autore, ma lo strumento; l’individualità umana non è un fine ma un mezzo. Il più alto successo della coscienza umana è perdere o trovare (i due termini assumono qui lo stesso significato) sé stessa in ciò che è, al contempo, la sua origine prima e il suo fine ultimo: “chi vuole salvare la propria psiche, in verità la perderà”. Tutto ciò che è richiesto allo strumento sono efficienza e obbedienza; non è per questo soggetto l’aspirazione al trono; la costituzione umana non è una democrazia, ma la gerarchia di corpo, anima e spirito. E’ forse possibile per i cristiani considerare alcuna opera “propria” quando lo stesso Cristo ha detto “non agisco per me stesso”, o per un Hindu, se Krishna ha detto: “Il Conoscitore non può possedere il concetto di ‘io sono l’agente’”, o per i buddisti, ai quali è stato insegnato che dire “l’ho fatto io è il pensiero di un uomo non adulto”? Raramente perciò l’artista ha firmato il proprio lavoro, se non per permettere una distinzione pratica. E’ in queste condizioni che fiorisce un’arte davvero vivente, diversa da quella che Platone definisce l’arte della lusinga; e quando invece l’artista sfrutta la propria personalità e diventa esibizionista, l’arte incontra un inevitabile declino.

Vi è un altro aspetto della questione che riguarda il committente, non l’artista; anche questo deve essere compreso se non di vuole fraintendere le intenzioni dell’arte tradizionale. Si osserverà che nell’arte tradizionale l’effige di un individuo, per qualsiasi scopo sia stata eseguita, raramente persegue la somiglianza, quanto invece la rappresentazione di un tipo. L’uomo si rappresenta in base alla funzione, non alla sua apparenza; l’effige è del re, del soldato, del mercante o del fabbro, piuttosto che del tal individuo in particolare. La ragione di ciò non è nell’inabilità tecnica o nella mancanza di capacità di osservazione dell’artista, ma è difficile da spiegare per noi che viviamo preoccupazioni molto differenti e che nutriamo una fede così cieca nell’eterno valore della “personalità”; difficile spiegarlo per noi, che rifuggiamo dall’insegnamento che solo l’uomo che “odia” sé stesso “può essere Mio discepolo”.

Questa posizione è inseparabile dal punto di vista tradizionale, che trova espressione anche nella trasmissione ereditaria di caratteri e funzioni, così che un uomo possa infine morire in pace, sapendo che il suo lavoro sarà proseguito da un altro suo rappresentante. In quanto tale, un uomo rinasce nei suoi discendenti, ciascuno dei quali occuperà, a suo tempo, il posto che era di un ruolo, più che di una persona. E quanto invece chiamiamo personalità, la tradizione vede come una funzione temporanea “che abbiamo avuto in prestito”.

Troviamo, pertanto, che se l’immagine degli antenati o l’effige sepolcrale è stata apposta per le ragioni collegate a quello che approssimativamente chiamiamo “culto degli antenati”, questa immagine possiede due peculiarità: è identificabile come immagine del defunto dalle insegne e dal costume del suo status e dall’iscrizione del nome; per il resto rappresenta un tipo individualmente indeterminato, cioè un ritratto “ideale”. In questo modo sono rappresentati i due “sé” dell’uomo; quello che continuerà nella sua stirpe e quello che corrisponde a una forma intrinseca e rigenerata che egli ha sviluppato per sé stesso nel corso della vita terrena, alla stregua di un rito sacrificale che termina con la morte. Lo scopo della vita nel suo insieme è la realizzazione dell’uomo nella sua forma essenziale, la sola in cui la forma della divinità si è riflessa propriamente. Non sorprende che anche nel corso della vita terrena un uomo si possa rappresentare con questo ideale, non come è, ma come avrebbe dovuto essere, impassibilmente superiore agli accidenti della manifestazione temporale. E’ una caratteristica delle immagini degli antenati in molte zone dell’Oriente, che non sono riconoscibili, se non dalla leggenda, come ritratti di individui particolari; non c’è nulla che li possa distinguere dalla forma della divinità cui il loro spirito ha fatto ritorno; allo stesso modo sono caratteristiche delle effigi cristiane, prima del XIII secolo, la serenità angelica e l’assenza di imperfezioni umane o di segni dell’età. L’immagine tradizionale rappresenta l’uomo come sarà alla Resurrezione, in un corpo di gloria senza età, e non quello che è stato accidentalmente.

Lo stesso principio vale per gli eroi dell’epica e dei racconti; per alcuni critici moderni, si tratta di tipizzazioni “irreali”, prive di “psicologia”. A questo punto dovremmo aver chiarito che se non si tratta di un’arte umanistica, questa è la sua qualità essenziale. Si tratta di un‘arte tipica di un antico sistema ereditario; il racconto è ancora essenzialmente epico, l’epica sostanzialmente un mito; e poiché l’eroe manifesta qualità universali, senza peculiarità o limitazioni individuali, si tratta di un modello imitabile da ogni uomo, secondo le sue possibilità. In ultima analisi, l’eroe è sempre Dio, la cui sola idiosincrasia è essere, e a cui sarebbe assurdo attribuire caratteristiche individuali. Solo quando l’artista, a prescindere dal soggetto a cui lavora, si preoccupa di esprimere soprattutto se stesso, e quando scendiamo al livello del romanzo psicologico, lo studio e l’analisi dell’individualità acquistano importanza. Ecco che allora il ritratto, come noi lo intendiamo, prede il posto di ciò che era un tempo la rappresentazione iconografica.

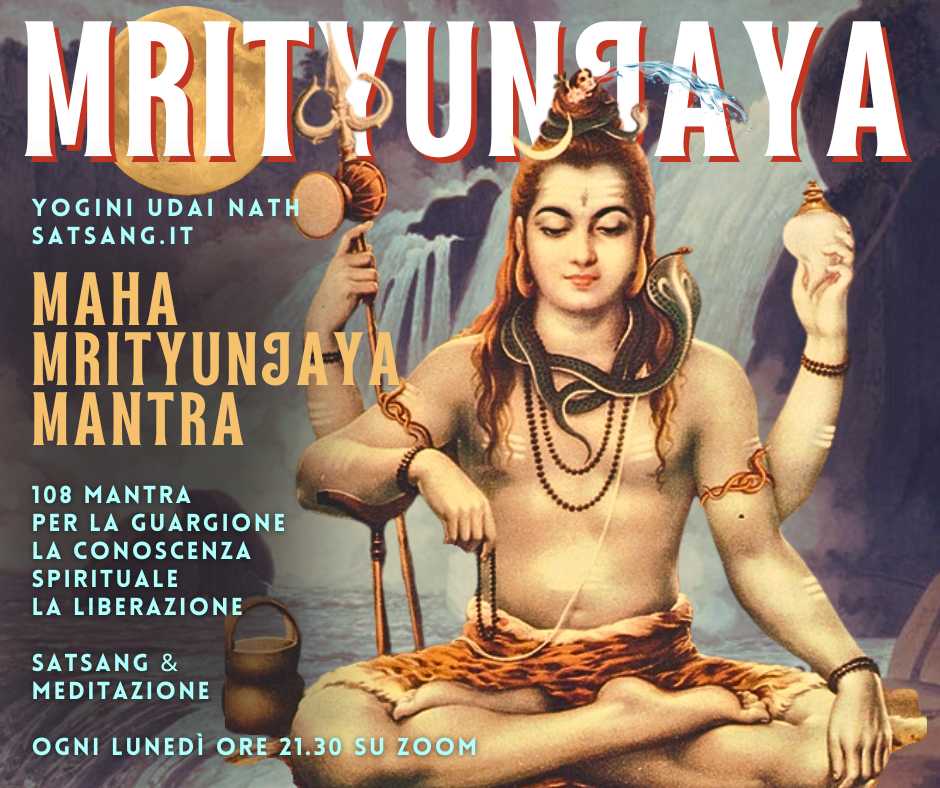

Queste considerazioni sono ancora più rilevanti se prendiamo in esame la rappresentazione dalla divinità, tesi fondamentale di tutte le arti tradizionali. E’ indispensabile un’adeguata conoscenza della teologia e della cosmologia per comprenderne la storia, poiché forme e strutture sono strettamente derivate dal significato. L’arte cristiana, ad esempio, incomincia con rappresentazioni della divinità per simboli astratti, di tipo geometrico, vegetale o teriomorfico, prive di qualsiasi carattere sentimentale. Successivamente compaiono i simboli antropomorfi, ma ancora come forma pura, non connotata. Solo in epoca successiva, la forma acquista sentimento; il tema del crocifisso esprime la sofferenza umana, l’immagine è completamente umanizzata, e la forma umana diventa rappresentazione analogica dell’idea di Dio, fino ad arrivare al ritratto della moglie dell’artista in posa come la Madonna e un bambino completamente umano; il Cristo non è più l’uomo-Dio, ma il tipo di uomo che possiamo riconoscere. Con precognizione, S. Tommaso D’Aquino raccomanda l’uso di forme popolari, anziché elevate, come simboli divini: “specie per coloro che non riescono ad immaginare niente di più elevato dei corpi”.

Terminiamo con una discussione sul problema della povertà volontaria e dell’iconoclastia. Nelle culture plasmate dalla filosofia tradizionale troviamo la coesistenza di due posizioni contrastanti, a volte contemporanee, a volte in periodi alterni: l’opera d’arte, sia come oggetto utile che per il suo significato, è talvolta un bene, talvolta un male. L’ideale della povertà volontaria, di abbandono dei beni materiali, si può facilmente comprendere. E’ facile vedere che un’infinita moltiplicazione di beni e strumenti può portare all’identificazione di una cultura con il comfort e alla sostituzione dei fini con i mezzi; moltiplicare i bisogni è moltiplicare la servitù dell’uomo alle macchine di produzione. Non possiamo dire che non sia già avvenuto. D’altronde l’uomo è maggiormente auto-sufficiente, autoctono e libero, meno è dipendente dai possedimenti. Tutti riconosciamo un certo valore alla vita semplice. Però la questione del possesso è relativa alla vocazione individuale; il lavoratore ha bisogno dei suoi attrezzi, il soldato delle armi, ma il contemplativo più è vicino al suo obiettivo meno necessita di altri beni. Fino al momento della Caduta, Adamo ed Eva non avevano avuto occasione di cimentarsi nell’arte: non possedevano immagini di un Dio con cui conversavano ogni giorno. Gli angeli, anche loro, “possiedono meno idee e meno oggetti inutili, rispetto agli uomini”. I beni posseduti sono necessità nella misura in cui li utilizziamo, ma altrettanto inadeguati per godere ciò che non è utile o per utilizzare ciò che non è godibile. I beni che non sono belli e utili allo steso tempo sono un affronto alla dignità umana. La nostra è probabilmente la prima società a trovare naturale che alcune cose siano belle e altre utili. Abbracciare la povertà volontaria significa rifiutare ciò che non può essere usato e ammirato; questa definizione può calzare allo stesso modo per il milionario come per il monaco.

L’iconoclastia si riferisce in particolare all’uso delle immagini quali supporti della contemplazione. Valgono le stesse regole. Vi è una grande maggioranza di persone la cui contemplazione necessita di tali supporti, e altri, una minoranza, che sperimentano la visione di Dio senza intermediari. Per questi ultimi, pensare a Dio in termini di un concetto verbale o visuale sarebbe come dimenticarlo. Non si può trovare una regola adatta ad entrambi. L’iconoclasta professo è tale perché non comprende la natura delle immagini e dei riti, oppure perché non condivide le idee di coloro che praticano i riti e adorano le immagini. Chiamare questi idolatri o superstiziosi è, parlando in generale, solo un modo di esprimere la propria superiorità. L’idolatria è l’abuso dei simboli, e non servono altre spiegazioni. La filosofia tradizionale non ha nulla in contrario all’uso di simboli e riti; ma gli ortodossi protesteranno contro un uso improprio. E’ palese che è più pericolosa la manipolazione delle formule verbali dell’abuso di immagini.

Dovremmo valutare l’utilità dei simboli e considerare il loro abbandono quando la necessità è terminata. L’immanifesto può essere conosciuto per analogia; il Suo silenzio attraverso la Parola. “Le invisibili cose di Dio” possono essere vedute “mediante le cose create” non solo per opera divina, ma anche dall’opera umana, se questa è l’arte che qui abbiamo cercato di descrivere. Non abbiamo altro linguaggio che il simbolico per parlare della Realtà suprema: la sola alternativa è il silenzio; ma è anche vero che “la luce della rivelazione divina non è oscurata dalle immagini sensibili, in cui è velata”.

La parola “rivelazione” implica sia un velare che uno scoprire: un simbolo è perciò un “mistero”. “Per metà rivelato e per metà nascosto” è la perfetta definizione dello stile paradossale delle scritture e di tutte le immagini concettuali dell’Essere in sé, che non può altrimenti offrirsi ai nostri sensi. Per questa ragione Agostino osava dire, in ultima analisi: “tutte le scritture sono vane”. Poiché “se qualcuno vedendo Dio se ne forma un’idea nella propria mente, quello non è Dio, ma un effetto di Dio”. “Non possediamo alcun mezzo per pensare cosa Dio sia, ma solo cosa non è”; vi sono “cose che l’intelletto non può sostenere … non possiamo sapere quali cose siano, solo negare ciò che pensiamo che siano”. Affermazioni di questo tenore si possono trovare citate da innumerevoli fonti, sia cristiane che orientali.

Non se ne deve dedurre che tali tradizioni spirituali soffrano un conflitto interno sull’uso delle immagini concettuali. La controversia che tiene banco in una larga parte della storia dell’arte è sostenuta soltanto dall’umana faziosità, dalla sua visione limitata. Come detto in precedenza, la questione reale è strettamente quella dell’utilità: nelle opere come nella fede. Le immagini concettuali e gli artefatti, così come l’arte e la conoscenza, sono strumenti che non si devono scambiare con i fini; lo scopo è soltanto la contemplazione beatifica, che non richiede alcuna azione. Chi si proponga di attraversare un fiume avrà bisogno di una barca; “ma che abbandoni lo strumento della disciplina, quale mezzo di raggiungimento, quando lo scopo è stato raggiunto”. L’arte religiosa è semplicemente teologia visiva; le teologie cristiana e orientale sono ugualmente strumenti per il raggiungimento di un fine, da non confondersi con il fine stesso. Entrambe impiegano un metodo duale, la via affermativa e la via negativa; l’una affermando gli attributi divini con la lode, e l’altra negando ognuna di queste descrizioni limitative, per cui se la devozione è un mezzo per ottenere una visione immediata, Dio non è e non può essere “ciò che l’uomo adora da qui”. Le due vie non si escludono a vicenda, sono anzi complementari. Poiché sono ben note agli studiosi di teologia, qui citeremo un passo dalle Upanishad, in cui si esprime il problema dell’uso di taluni concetti di divinità come supporto alla contemplazione. Quale di essi è il migliore? Tutto dipende dalle facoltà umane. Ma in ogni caso, è superiore ad essi la realtà incorporea del divino: “Si contemplino e si lodino questi, e poi si neghino. Con essi la coscienza si eleva a livelli via via superiori. Ma quando tali forme si siano completamente risolte, si ottiene l’unità della Persona”.

Riassumendo: la visione dell’arte che abbiamo qui descritto non è proprietà intellettuale di un filosofo, di un’epoca o di un luogo: possiamo solo dire che in certo periodo storico, chiaramente il nostro, essa è stata dimenticata. Abbiamo sottolineato che l’arte è finalizzata all’uomo e non l’uomo all’arte; che tutto ciò che è creato per procurare mero piacere è lussuria e che l’attaccamento a queste condizioni è peccato mortale; che nell’arte tradizionale funzione e significato sono due qualità inseparabili, tenute in eguale considerazione; che non vi è alcun bene senza arte; che tutto ciò che è bene evolve in un piacere corrispondente. Abbiamo dimostrato che l’artista tradizionale non esprime se stesso, ma una tesi: in questo senso l’arte umana e l’arte divina sono entrambe espressioni, ma che se parliamo di “espressione di sé” dobbiamo chiarire di quale “sé” stiamo parlando;. Abbiamo visto che l’artista tradizionale è di norma anonimo, essendo l’individuo un semplice strumento del “sé” che vi trova espressione. Abbiamo mostrato che l’arte è essenzialmente simbolica, e solo accidentalmente illustrativa o storica; infine che l’arte, anche la più eccelsa, è soltanto uno strumento per raggiungere un fine, e che anche l’arte delle scritture (sacre) è solo un mezzo per vedere “come in uno specchio, per enigmi” e che ciò è comunque meglio che non vedere affatto. L’utilizzo dell’iconografia, comunque, raggiunge il suo scopo, e fine, quando la visione si rivela “faccia a faccia”.